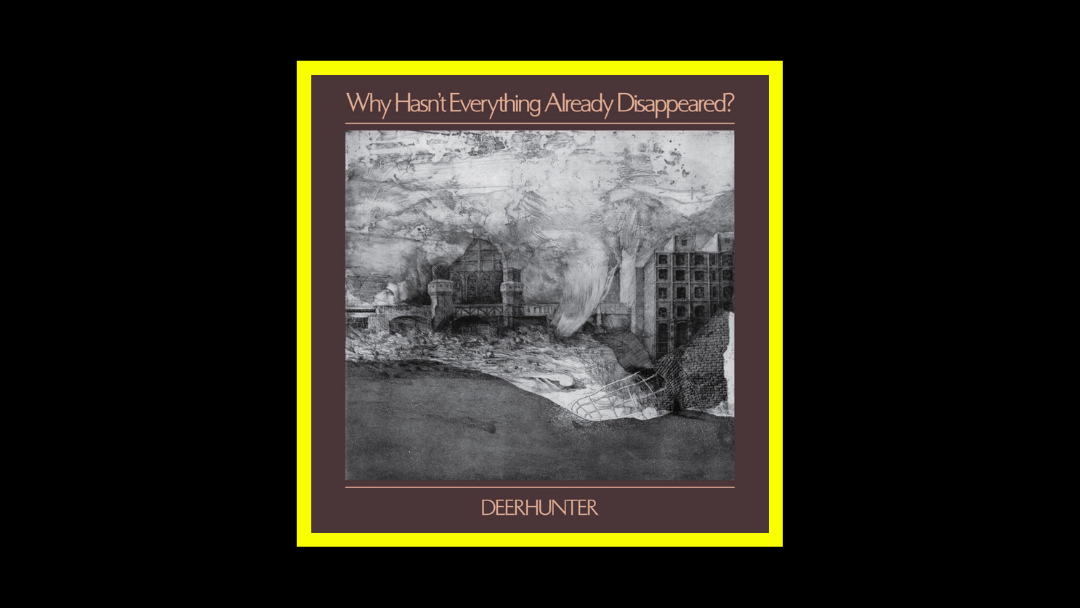

La nostalgia è tossica per i Deerhunter

I Deerhunter dimostrano di essere una band ancora in grado di fare dischi: registrato nel Texas rurale, questo album atmosferico passa dallo psych-pop all’alt-rock al lo-fi sperimentale, il tutto tenuto insieme dalle vocali trascinate di Bradford Cox. La band sentenzia “La nostalgia è tossica”, ma se questo ne è il prodotto, lasciarsi drogare dai loro preziosismi pop è un bene.

L’ottavo album dei Deerhunter è accompagnato da molte parole, di diversi gradi di utilità. È poesia in prosa altrettanto incomprensibile, come le cose che Bob Dylan usava scrivere negli anni ’60. I testi di Cox sono famosi per essere nello stile stream-of-consciousness e ora bisogna riflettere: in un’epoca in cui l’attenzione si sta riducendo a zero, così come le sottigliezze nel produrre musica che deve necessariamente essere proiettata al posizionamento nelle playlist, come dovrebbe comportarsi una band? I Deerhunter decidono di guardare indietro per andare in avanti e lo fanno nel migliore dei modi.

L’imprevedibilità è una merce rara e piuttosto preziosa in un mondo di personalità e musica formate dai media e dettate dalle metriche dei servizi di streaming, ma forse non è tutto perduto.

L’album è molto meno coeso esteticamente rispetto a Monomania o Fading Frontier, non si ferma mai, saltando senza preavviso dal clavicembalo ai synthy, tra ballate alt-rock e roba che sembra lo-fi o musica ambientale giapponese degli anni ’80.

Molto sta nel fatto che l’album è stato in parte registrato in una città scarsamente popolata del deserto texano, e non è difficile capire come l’ambiente abbia influenzato il suo suono: c’è uno strato di eco che suggerisce distanza e spazio vuoto, mentre il i ritmi hanno qualcosa della tempesta di sabbia, distorta e grintosa. C’è fiducia nei suoi balzi stilistici che rappresentano l’espressione di un’immaginazione autenticamente idiosincratica piuttosto che di qualcuno vuole essere strano ed eclettico giusto per il gusto di farlo.

L’umore generale è di pungente inquietudine e i riferimenti all’inquinamento e alla tossicità si notano in mezzo a una miriade di idee disparate e affascinanti: il futurismo si scaglia contro la nostalgia come una gabbia. La musica ha un’eco distinta dal suono della chitarra acustica che si trovava nei Kinks, i testi menzionano il verde del villaggio che si dissolve nell’oscurità. È una vista stilizzata, pittoresca e lontana che si deforma e frattura. È tutto inaspettato e strano e ben fatto.

Mi chiamo Elena, sono una studentessa dell’Università di Bologna da sempre appassionata di musica. Da quando mi sono trasferita ho iniziato a frequentare il Covo Club diventando quasi un membro onorario e ciò mi ha dato la possibilità di conoscere nuove band e approfondire il mio interesse verso quelle che ascolto da sempre. Principalmente interessata di indie/britpop, shoegaze/dreampop e cresciuta con gli Arctic Monkeys sono stata a numerosi concerti, dai “big names” come Kasabian, Libertines, Black Keys, Paolo Nutini, Florence + The Machine, The Wombats, Biffy Clyro, Pixies, Queens Of The Stone Age, passando per gli italiani Verdena, Giorgio Poi, Colombre, Dunk, Baustelle fino ai festival locali come “Beaches Brew” e “Handmade”.

[gs-fb-comments]